Salamanca/Dibujar un objeto es comprenderlo. Salgo de la casa y llevo en la chaqueta lápices Faber-Castell, un estuche de rotuladores Staedtler y un cuaderno de tapa dura. El trazo sale rápido y tembloroso. Hace frío. El apuro y el frío pueden determinar un estilo: inconexo, austero, breve, virtudes que uno quisiera también para la escritura. El mundo transcurre rápido y uno quiere quedarse con algo. Caracoles, arañas, ramas, charcos, voces.

Categorizar es atrapar; dibujar es cazar. “Lamentos: no haber seguido dibujando”, escribe George Steiner, “con carboncillo, pastel y tinta, para ilustrar algunos de mis propios libros. La mano dice verdades y alegrías que la lengua es incapaz de articular”.

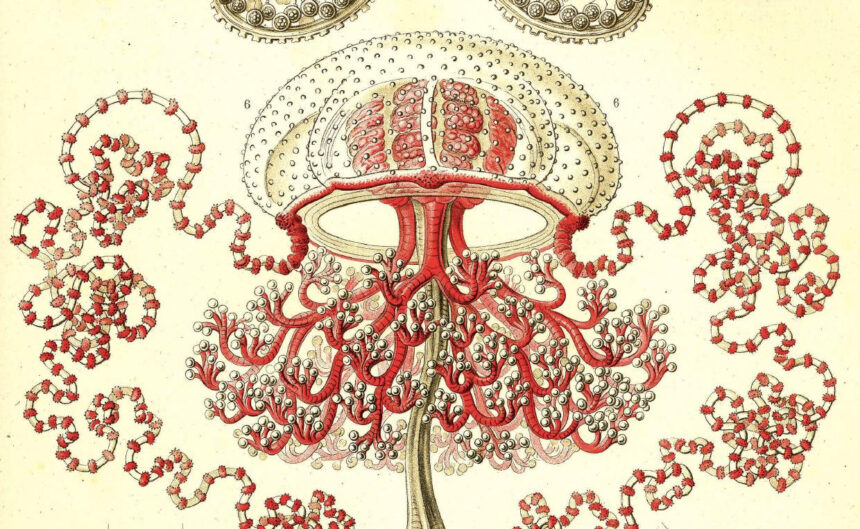

Durante mucho tiempo la ciencia se hizo sobre el cuaderno de campo, con los lápices y acuarelas junto al microscopio. El naturalista alemán Ernst Haeckel, cuya obra electriza como los libros de Darwin o Humboldt, es el mejor ejemplo. Más conocido como artista que como zoólogo, sus láminas de medusas, radiolarios y cefalópodos siguen transmitiendo vértigo. Dan vértigo porque parecen vivos y en movimiento más allá de la página.

- CHECALO -

Más conocido como artista que como zoólogo, sus láminas de medusas, radiolarios y cefalópodos siguen transmitiendo vértigo

Haeckel llamó a sus figuras enigmas del universo, maravillas de la vida, formas de arte de la naturaleza. Tentáculos, espirales, membranas, extraños racimos de muchos colores, traslúcidos, viscosos, retráctiles. Soñaba con definir una morfología total de los organismos. Pintó unas 1.000 imágenes después de sumergirse en las playas de Nápoles y Sicilia, e investigar la composición del agua mediterránea. Fue del arte a la biología, y de la biología a la teología. Se le atribuye haber definido a Dios como un vertebrado gaseoso.

El arte, la ciencia y la escritura tienen una necesidad común: imaginar. El físico Carlo Rovelli dice que la ciencia es, ante todo, una actividad visionaria, y como tal necesita sensibilidad. Severo Sarduy, sin embargo, advierte: “Es posible que ante la Ciencia un escritor no sea siempre más que un aspirante”.

Antonio Parra fue, por decirlo así, nuestro Haeckel, el hombre que unió ciencia e imaginación. Nacido en Portugal en 1739, llegó a Cuba como parte de un regimiento de infantería después de que los ingleses tomaran La Habana. Se aplatanó, salió del ejército y se casó con una criolla. En 1787 dio a la imprenta uno –y quizás el más célebre– de los 300 libros cubanos que se conservan del siglo XVIII, y que alguien denominó nuestros incunables.

Descripción de diferentes piezas de historia natural, las más del ramo marítimo, con 75 láminas grabadas en cobre –a color en algunas ediciones– fue la primera obra científica escrita en la Isla. Si los grabados militares de Dominic Serres y Philip Orsbridge marcan una nueva forma de mirar a Cuba, o por lo menos La Habana, con el Libro de los Peces ocurre el descubrimiento visual de su naturaleza. El siglo XVIII, explica Lezama, “muestra ya el carácter cubano”.

La ciencia nace en la Isla con el pensamiento, el dibujo y el deseo de exploración. Parra no escribe una obra científica sino un catálogo, una guía para su gabinete de curiosidades. ¿Qué curiosidades? “La multitud de producciones admirables que abunda en la Isla de Cuba y en los mares que la rodean, en los tres reinos –animal, vegetal y mineral– me inspiró, desde los principios de mi entrada en ella, un deseo grande de acopiar una colección”.

Con “genial apego” por su país adoptivo, Parra describe extasiado la naturaleza del trópico

Con “genial apego” por su país adoptivo, Parra describe extasiado la naturaleza del trópico. Disecó peces y criaturas marinas –lo que más le interesaba, como a Haeckel– y las barnizó. Unos amigos, cuenta, lo elogiaron y eso le dio ánimo. Al cabo de un año la colección creció notablemente y, a pesar de la “escasez de grabadores”, Parra hizo que su hijo ilustrara el libro. El muchacho poseía, dice el padre con cierta sorna, “un corto rasgo de dibujo”, pero estuvo a la altura. Quizás tuvo ayuda, porque las 75 láminas no son las de un principiante.

Todo esto se lo explica el naturalista improvisado nada menos que al rey de España, a quien le envió unas piezas de la colección. Sin más preámbulo, comienzan a desfilar los animales. Algunas descripciones son poéticas, otras casi tiernas –un pez tiene “dos bracitos de los que salen dos aletas en forma de manos”, otro “se come con alguna sospecha”–; el diablo tiene un estilete en forma de cuerno, “cuyo uso ignoramos”.

Hay guativeres, chirivitas, catalinetas, cochinos, sobacos, catalufas, tamboriles, rabirrubias, chernas, coloradas, macabíes, peces espada, brótulas, manjuaríes, tortugas, careyes, caguamas, cangrejos, todos los cangrejos –jaibas, peludos y dentones– y todas las langostas, erizos y una madre de caracoles: una especie de colmena que engendra infinitos moluscos, un gusano, una pesadilla digna del planeta Solaris.

Parra acabó ninguneado por la Corona, que le negó un puesto vitalicio en España. Había recolectado semillas tropicales para sembrarlas en Madrid y Aranjuez. Se había hecho célebre en los círculos ilustrados de la Península, pero a los ojos de sus admiradores no era más que un empírico, un improvisado, un artesano de la curiosidad. No más, diría Sarduy, que un aspirante.

DERECHOS DE AUTOR

Esta información pertenece a su autor original y fue recopilada del sitio https://www.14ymedio.com/opinion/aspirante-ciencia_1_1108355.html